教务教学

22级风景园林野外课程调研|勘踏象头千嶂 勾画风景蓝图

2025-03-28

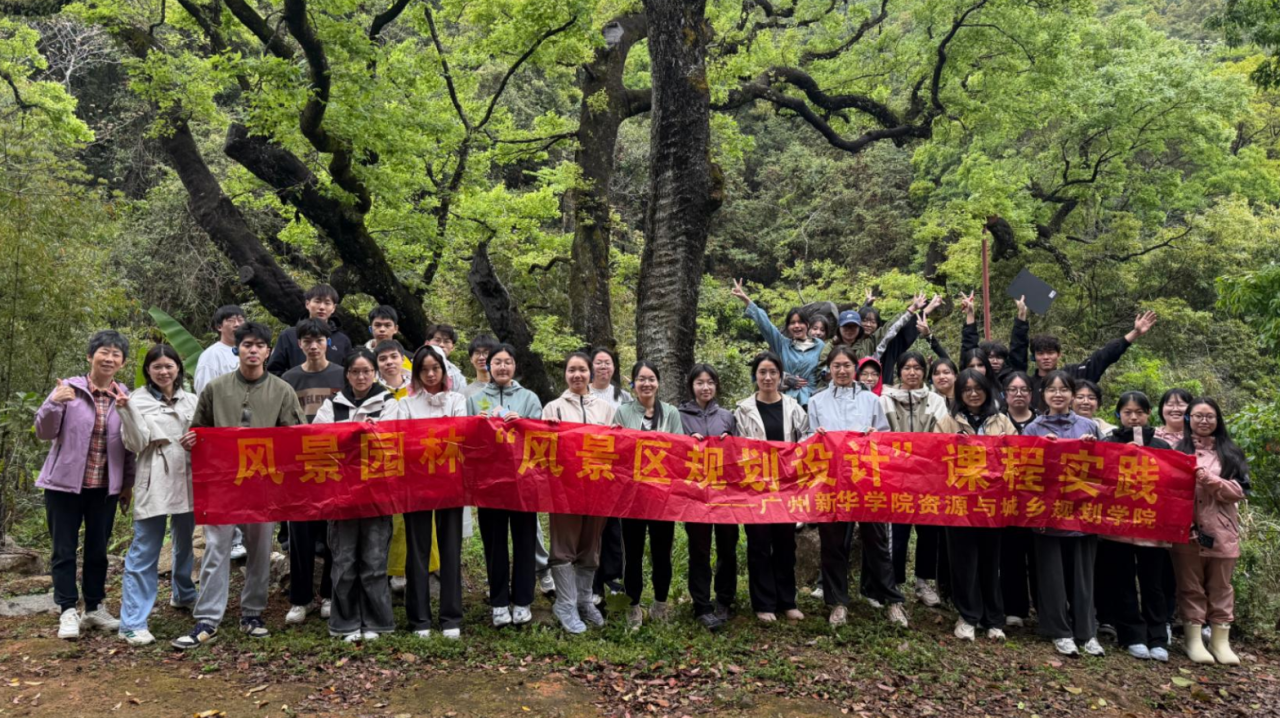

山风翻动调研笔记的页码,春雨洇开规划的墨线。当课堂的坐标系延伸至象头山的褶皱里,我们开始用脚步丈量理论的密度。为深化专业理论认知,促进课堂知识向实践转化,提升团队协作与专业洞察力,广州新华学院资源与城乡规划学院2022级风景园林专业师生于2025年3月28日至30日赴广东象头山风景区开展野外课程调研。本次教学实践活动由夏嘉文、李巧云、蔡健婷三位专业教师带队,同学们通过三天沉浸式的自然考察,完成从理论认知到空间实践的专业能力提升。

出发前集体合照

Day1

寻禅问道明珠寺,沐雨登径天池畔

2025年3月28日午后,师生调研团队前往明珠禅寺开展考察。这座隐于群山环抱中的古刹,坐落在被誉为"天然氧吧"的生态保护区核心地带,四周层峦叠翠,溪流潺潺。寺旁那片苍翠挺拔的紫竹林作为首个考察点——这片兼具生态价值与文化底蕴的寺庙风水林,不仅构成了禅寺独特的景观屏障,更成为本次生态旅游规划的重要节点。

明珠禅寺前合照

步入明珠禅寺,浓郁的岭南建筑特色扑面而来。夏嘉文老师向同学们讲解道,寺院的装饰纹样、色彩运用无不彰显着典型的岭南建筑风格。与北方皇家建筑的厚重华美不同,岭南建筑更讲究通透轻盈,这一特点在禅寺的屋檐、窗棂等细节处体现得尤为明显。移步至万佛舍利宝塔前,老师向同学们提出疑问:通常宝塔都建在寺院后部,为何万佛舍利宝塔却建在殿前?

夏嘉文老师讲解寺院建筑特色

带着探索的兴致,同学们沿着蜿蜒的山路登上天池观景台。登临绝顶,明珠禅寺的全貌尽收眼底——飞檐翘角掩映在苍翠山林间,远处群峰如黛,云雾缭绕。夏嘉文老师指着寺院布局解释道:"按照传统风水学说,寺院右侧白虎方位山势高峻,故特意在左侧青龙位兴建万佛舍利宝塔,既在视觉上平衡了空间高度,又暗合'左青龙、右白虎'的风水格局,达到藏风聚气的效果。"这番讲解让同学们对寺院建筑与自然环境的和谐共生有了更深体会。

夏嘉文老师讲解寺院建筑布局

Day2

嶂峦叠翠研风物,桃湖潋滟访春踪

2025年3月29日,师生调研团队在下嶂展开实地考察。夏嘉文老师在现场分析中指出,该区域具有显著的地理优势——整体地势平缓,处于游览线路的核心枢纽位置,现有基础设施较为完善,具备打造综合性服务区的潜力。她建议在规划中应考虑设置集餐饮、住宿、休闲于一体的多功能服务枢纽,并配套建设环线步道系统以满足游客需求。

夏嘉文老师讲解下嶂地理优势

队伍沿山径向鹰嘴桃园行进途中,丰富的南亚热带植物群落引起了师生的浓厚兴趣。李巧云老师结合实地本土植物,为同学们详细讲解了各类植物的生态特征与分布规律。夏嘉文老师则从旅游规划角度提出,沿线分布的兰花种植区、水利设施、古树名木、特色建筑及各类经济林(包括青梅、毛竹、芭蕉、粉单竹等)均可作为潜在景观节点。她强调,应在生态保护优先原则下,通过系统性的景观提升和环境整治,构建连贯的游览体系;同时依托现有地形水系和植被资源,科学布局服务设施与体验项目,从而形成完整的生态旅游线路。

李巧云老师讲解各类植物

针对鹰嘴桃园的特殊区位,夏老师特别指出,其较高海拔形成的凉爽小气候适宜开发避暑休闲产品。通过植入特色游乐项目,打造主题鲜明的度假区域,可有效提升景区吸引力。这一规划思路为同学们的课程设计提供了重要参考。

Day3

研径寻幽探万象,科普问道启新知

2025年3月30日上午,师生调研团队前往象头山林场科普教育径开展实地考察。作为华南地区重要的自然教育基地,象头山保护区自2019年起先后荣获多项殊荣:不仅获评"广东省首批自然教育基地"和"全国自然教育学校",同时被认定为省市两级的环境教育示范基地和干部培训实践教学点。

这条蜿蜒于原始林间的科普教育径,是保护区开展自然教育的重要载体。通过将生态知识与野外实践相结合,该教育径已成为连接人与自然、传播生态文明理念的特色平台。其建设充分体现了保护区在生态保护与科普教育方面的创新实践,为公众提供了亲近自然、了解自然的优质户外课堂。

老师带领同学们探索科普径

夏嘉文老师在现场指导时强调,科普教育径的规划设计需注重功能性布局。她建议:"入口区域应当统筹规划生态停车场、游客服务中心等配套基础设施,既要满足接待需求,又要与自然环境和谐相融。"蔡健婷老师结合绿地系统规划课程补充,设施的建设应当遵循绿地系统规划原则,通过科学的景观设计手法,实现人工设施与自然环境的有机融合。

夏嘉文、蔡健婷老师为同学们讲解

科普教育径不仅是简单的游览步道,更是一个开放式的自然课堂。精心设计的解说系统将引导公众发现沿途特殊的生态现象,解读有趣的自然规律。游客可以通过参与互动体验项目、自然观察活动等多元方式,在休闲娱乐中收获生态知识。这种沉浸式的自然教育模式,既能提升公众的游览体验质量,又能促进人与自然建立更深层次的情感联结,最终实现生态保护意识的有效传播。

同学们认真听老师讲解

山风合上调研笔记的最后一页,春雨却润泽着规划的新芽。当丈量过象头山每道褶皱的肌理,我们终于懂得:最好的课堂,是大地本身留下的伏笔。这场为期三天跨越理论与实践的跋涉,不仅让图纸上的墨线在山野间找到了投影,更让22级风景园林的同学们学会用专业的目光与自然对话。展望未来,这些浸润着山岚与思考的调研成果,必将化作生态规划实践的种子——在更广阔的土地上,生长出人与自然和谐共生的风景。而此刻的每一次丈量与记录,都是未来绘制美丽中国蓝图的起笔。

集体合照